“La

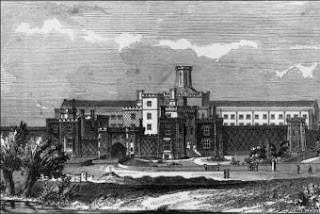

Ballata del Carcere di Reading”, composta da Oscar Wilde durante la sua

detenzione, é un lamento poetico in prosa, esistenziale:

racconta la storia dell'impiccagione di un giovane detenuto colpevole

di omicidio (“ha ucciso ciò che

ama”) e delle reazioni dei suoi compagni di pena. Nel testo si

susseguono due

parti: quella che descrive la convivenza con un condannato a morte ed

evoca il rituale assurdo e feroce

dell’esecuzione, e quella che contiene la meditazione sui mali del mondo e sulla redenzione.

“La Ballata del Carcere di Reading” è considerata una delle

opere migliori di Oscar Wilde. Di seguito il testo magistralmente tradotto da Clemente Fusero per il vecchio editore I corvi dall'Oglio datato 1962.

* * *

In Memoriam C.T.W. già soldato delle Guardie Reali a Cavallo

Obiit nel carcere di S.M. a Reading,

Berkshire, il 7 luglio 1896.

Prima edizione: Londra, Smithers, 1898, in-8°

(in luogo del

nome dell’autore, la sua sigla di carcerato: “C.3.3.”).

* * *

I

Più

non portava la scarlatta tunica,

Poiché il sangue ed il vino erano rossi,

E

sangue e vino aveva sulle mani

Allorché fu sorpreso, con la morta,

Quella

povera morta che egli amava

E uccise nel suo letto.

Camminava

frammezzo agli imputati

In un frusto e meschino abito grigio;

Aveva

in capo un berretto da cricket

E i suoi passi parevan lievi e gai:

Ma

io non vidi uomo guardar mai

Così intensamente la luce.

Uomo

non vidi che guardasse mai

Con sì intensa pupilla

La

breve tenda azzurra

Che i prigionieri chiamano cielo

E

la nuvola errante che passava

Con argentee vele.

Camminavo

con altre anime in pena

In un altro cerchio,

Pensando

se la colpa di quell’uomo

Fosse grave o leggera,

Quando

mi sussurrò dietro una voce:

“Colui sarà impiccato”.

Ah,

Cristo Iddio! Le mura del carcere

Parvero barcollare bruscamente

E

sul mio capo il cielo diventò

Come un casco d’acciaio incandescente;

Anima

in pena pur essendo io stesso,

Non potei la mia pena sentir più.

Sol

seppi quale incalzato pensiero

Gli accelerasse il passo e perché mai

Egli

guardasse il fulgore del giorno

Con sì intensa pupilla:

Quell’uomo

aveva ucciso ciò che amava,

E

quindi doveva morire.

Eppure

ognuno uccide ciò che ama,

Lo intendano tutti:

Lo

fanno alcuni con un bieco sguardo

Ed altri con parole carezzevoli,

Il

vile con un bacio,

Il prode con la spada!

Alcuni

uccidono il loro amore quando sono giovani,

Altri quando sono vecchi;

Alcuni

strozzano con le mani della Lussuria,

Altri con le mani dell’Oro:

I

migliori si servon d’una lama,

Perché così i morti più presto diventano

freddi.

Troppo

poco si ama, o troppo a lungo;

C’è chi vende l’amore e chi lo compra,

Chi

commette il delitto lacrimando

E chi senza un sospiro:

Poiché

ogni uomo uccide ciò che ama,

Ma

non per questo ogni uomo muore.

Non

muore d’una morte obbrobriosa

In un

giorno d’infamia tenebrosa,

Non

ha un nodo scorsoio intorno al collo

Ed un

panno sul viso,

Né

ritto sprofonda traverso l’assito

In uno spazio vuoto.

Non

siede vigilato giorno e notte

Da uomini silenti

Che

lo spiano quando tenta di piangere

E quando tenta di pregare,

Che

lo spiano per tema che sottragga

Al carcere la sua preda.

Non

vede, svegliandosi all’alba,

Terrificanti figure affollare la sua cella;

Il

tremante cappellano in veste bianca,

Lo sceriffo cupo e severo,

Il

governatore tutto in nero,

Gialla faccia da giorno del Giudizio.

Non

si leva con fretta miseranda

Per indossare i panni del condannato,

Mentre

un medico dalla bocca volgare lo guata

E prende nota d’ogni suo sussulto,

Palpeggiando

un orologio in cui i battiti lievi

Son come orrendi colpi di martello.

Non

conosce la sete disgustosa

Ch’empie di sabbia le fauci,

Prima

che il boia con i suoi guanti da giardiniere

S’insinui dalla porta imbottita

E

con tre cinghie di cuoio lo leghi

Sì che le sue fauci non abbiano sete mai

più.

Non

reclina la testa ad ascoltare

La lettura dell’Ufficio dei Morti

Né,

mentre il terrore dell’anima

L’assicura che non è morto ancora,

Sfiora

la propria bara inoltrandosi

Dentro lo spaventoso capannone.

Non

fissa i vuoti spazi

Traverso un piccolo tetto di vetro:

Non

prega con labbra di creta

Perché passi la sua agonia;

Né sente

sulla guancia fremente

Il bacio di Caifa.

II

Per sei

settimane il nostro soldato passeggiò nel cortile,

Col suo frusto e meschino abito grigio:

Aveva in capo

il berretto da cricket,

E i

suoi passi parevan lievi e gai:

Ma io non

vidi mai uomo guardar mai

Così

intensamente la luce.

Uomo non vidi

che guardasse mai

Con

sì intensa pupilla

La breve

tenda azzurra

Che i prigionieri chiamano cielo

E la nuvola

errante che trascina

Il suo arruffato vello.

Non si

torceva le mani

Come

i pazzi che ardiscono tentare

D’allevar la

Speranza, figlia spuria,

Nell’antro

della nera Disperazione:

Solamente

guardava in alto il sole

E

beveva l’aria del mattino.

Non torceva

le mani, non piangeva,

Né si

divincolava o si struggeva:

Beveva l’aria

quasi contenesse

Un

salutare balsamo:

Beveva a

bocca spalancata il sole

Come

se fosse vino!

Ed io e tutte

quelle anime in pena

Nell’altro

cerchio incedenti

Dimenticammo

se la nostra colpa

Fosse

grave o leggera:

Con opaco

stupore guardavamo

L’uomo

che doveva penzolar dalla forca.

Ed era strano

vederlo passare

Con

andatura così lieve e gaia,

Ed era strano

vederlo fissare

Così

intensamente la luce,

E strano era

pensare

Che un tale debito avesse da pagare.

La quercia e

l’olmo han deliziose foglie

Che a

primavera si schiudono:

Ma orrido a

vedersi è l’albero della forca,

Con

la radice morsa dalle vipere,

E, verde o

secco, un uomo ha da morire

Prima

ch’esso dia frutto!

Il più alto

posto è quel seggio di grazia

Al quale tendon tutti gli ambiziosi:

Ma chi

vorrebbe in cordone di canapa

Troneggiare

dall’alto d’un patibolo

E attraverso

un collare d’assassino

Lanciare

in cielo l’ultimo suo sguardo?

Dolce è

danzare al suono dei violini

Quando l’amore e la vita sorridono;

Danzare a

suon di flauti, a suon di liuti,

E’ delicato e raro:

Ma non è

dolce con agile piede

Ballar sospesi in aria!

Così con

occhi curiosi e congetture angosciate

Di giorno in giorno osservandolo,

Ci chiedevamo

se ognuno di noi

Non finirebbe alla stessa maniera

Poichè

nessuno può dire fino a qual rosso inferno

Possa smarrirsi la sua cieca anima.

Infine il

morto non passeggiò più

Frammezzo gli imputati

Ed io seppi

che adesso era là ritto

Nel nero banco degli accusati,

E che mai più

avrei visto la sua faccia

In

questo dolce mondo del Signore.

Come due navi

perdute che passano nella tempesta

Ci

eravamo sfiorati,

Ma senza un

cenno, senza una parola:

Non

avevamo parole da dire,

Poiché non

nella notte santa ci eravamo incontrati,

Ma nel giorno della vergogna.

Intorno a

entrambi un muro di prigione.

Due reietti eravamo:

Il mondo ci

aveva rigettato dal suo cuore

E

Iddio dai suoi pensieri:

E la trappola

di ferro che attende il peccato

Nella

sua insidia ci aveva ghermiti.

III

Dure le

pietre nel Cortile degli Indebitati,

Alte

le mura stillanti:

Ed era là

ch’egli prendeva aria

Sotto

il plumbeo cielo,

E due

guardiani gli camminavano ai fianchi

Per

tema che morisse.

O sedeva con

quelli che spiavano

Dì e

notte la sua angoscia,

Che lo

spiavano quando si alzava per piangere

E

quando si curvava per pregare,

Che lo

spiavano affinché non sottraesse

Al

patibolo loro la sua preda.

Il

governatore s’atteneva

Agli

articoli del Regolamento:

Il medico

diceva che la morte

Era

nient’altro che un fatto scientifico:

Due volte al

giorno veniva

Il

cappellano e lasciava un opuscolo.

E due volte

al giorno egli fumava la pipa

E

beveva il suo quarto di birra:

In

quell’anima intrepida non v’era

Nascondiglio

per la paura:

Spesso diceva

d’essere contento

D’aver

vicine le mani del boia.

Ma perché mai

affermasse una cosa sì strana

Nessun

guardiano osava domandargli,

Poiché chi

dalla sorte è condannato

Al

compito di guardia nelle carceri

Deve porsi

alle labbra un catenaccio

E fare del suo viso una maschera.

Altrimenti

potrebbe commuoversi e cercare

Di

porgere conforto e consolare:

E che farebbe

l’umana pietà

Rinchiusa

in una tana di assassini?

In un simile

luogo dove la parola bontà

L’anima

d’un fratello potrebbe aiutare?

Con passo

goffo e dondolante intorno al cortile

La Parata dei Pazzi scandivamo!

Non ci

importava: sapevamo d’essere

La Brigata del Diavolo:

Teste rase e

piedi di piombo

Compongono un ‘allegra mascherata.

Sfilacciavamo

corda incatramata

Con le unghie corrose e sanguinanti;

Sfregavamo le

porte e i pavimenti,

Pulivamo le inferriate lucenti:

Ogni squadra

lavava i tavolati

Tra un fragore di secchi sbatacchiati.

Cucire i

sacchi, spaccare le pietre,

Il polveroso trapano girare,

Urtare le

gamelle, urlare gli inni,

Al mulino sudare:

Ma nel cuore

d’ognuno

Tranquillo se ne stava il terrore.

Così

tranquillo, che ogni giornata

Strisciava come un’onda greve d’alghe:

E noi

dimenticammo l’aspra sorte

Che attende il folle e il tristo,

Fino a

quando, tornando dal lavoro,

Passammo accanto ad una tomba aperta.

La bocca

della gialla fossa spalancata in uno sbadiglio

Attendeva d’ingoiare una cosa vivente:

Il fango

stesso gridava per chiedere sangue

Al sitibondo cortile d’asfalto:

E noi sapemmo

che prima che l’alba imbiondisse

Un prigioniero doveva penzolar dalla forca.

Rientrammo

senza indugio, con l’anima assorta in pensieri

Di morte, di terrore e di condanna:

Il boia, con

il suo piccolo sacco,

S’allontanò pesantemente nel buio:

E ognuno

tremava infilandosi

Nella propria tomba numerata.

Quella notte

i deserti corridoi

Si gremiron d’immagini paurose,

E su e giù

per la città di ferro

Andavano passi furtivi che non udivamo;

Dalle sbarre

che occultano le stelle

Bianche facce sembravano spiare.

Egli giaceva

come chi disteso

Sogna in una ridente prateria;

le guardie lo

guardavano dormire,

Né sapevan capire

Ma non v’è

sonno per uomini che devono piangere

E che in passato non piansero mai:

E così noi –

i folli, i frodatori, i furfanti –

Facemmo quella veglia interminabile:

E in ogni

cervello, su mani dolorose strisciando,

Il terrore

d’un altro penetrava.

Ahimè, è

spaventevole

Sentire la colpa di un altro!

Nell’anima la

spada del Peccato

Ci entrava fino all’elsa avvelenata,

E come gocce

di piombo erano le lacrime che versavamo

Per il sangue non sparso da noi.

Con le loro

scarpe di feltro i guardiani

Scivolavano davanti alle porte sprangate

E dalla spia

vedevano, con occhio sgomento,

Figure grigie sul pavimento,

E si

domandavano perché si inginocchiassero a pregare

Uomini che un tempo non pregavano mai.

Tutta la

notte stemmo inginocchiati in preghiera,

Dementi che piangevano un cadavere!

Le agitate

piume della mezzanotte

Eran pennacchi sopra un carro funebre,

E amaro vino

offerto su una spugna

Era il sapore del Rimorso.

Il gallo

grigio cantò, cantò il gallo rosso,

Ma il giorno mai non spuntava;

Contorte

forme di terrore si rannicchiavano

Negli angoli dove noi giacevamo:

E tutti gli

spiriti maligni che vanno errando nella notte

Dinanzi a noi pareva folleggiassero.

Scivolavano e

passavano, scivolavano rapidi,

Come viandanti attraverso la nebbia:

Beffavano la

luna in un trescone

Ricco di giri e intrecci delicati;

Con movenze

solenni e orrenda grazia

I fantasmi tenevano convegno.

Con smorfie e

lazzi li vedemmo muoversi,

Tenendo per mano, ombre sottili:

Gira, gira,

in tumulto fantomatico

Ballarono una sarabanda:

E i dannati

grotteschi tracciavano arabeschi

Come il vento fa sulla sabbia!

Con piroette

di marionette

Sulle punte dei piedi saltellavano:

Ma con i

flauti della Paura l’orecchio assordavano,

Nella raccapricciante mascherata,

E a gran voce

cantavano, e lungamente cantavano,

Poiché cantavan

per destare i morti.

“Oh! –

gridavano. – il mondo è lungo e largo,

Ma gambe incatenate vanno zoppe!

E gettare una

volta o due i dadi

E’ un gioco da signori:

Ma non vince

chi gioca col Peccato

Nella segreta Casa dell’Infamia”.

Non eran

certo aeree parvenze

Quei buffoni che allegri sgambettavano:

Per uomini le

cui vite erano tenute in catene

E i cui piedi non potevano andare

liberamente,

Ahi, piaghe

di Cristo! Essi eran creature ben vive

E spaventose a guardarsi.

In cerchio,

in cerchio vorticosamente ballavano il valzer:

Alcuni giravano, in coppie leziose;

Altri con

passi affettati di tipi un po’ equivoci

Si dileguavano su per le scale:

E con sottili

sogghigni, con occhiatine adescanti,

Ognuno ci assisteva nelle nostre preghiere.

Il vento del

mattino cominciò a far udire i suoi gemiti,

Ma ancora durava la notte;

Sul suo

gigantesco telaio l’ordito delle tenebre scorse

Fin che l’ultimo filo fu tessuto:

E nel pregare

paura ci colse

Della giustizia del sole.

Il vento

gemebondo andò vagando

Intorno alle piangenti mura del carcere,

finché, come

una ruota d’acciaio che giri,

Sentimmo serpeggiare i minuti:

O gemebondo

vento, che cosa avevamo mai fatto

Per meritarci un simile siniscalco?

Io vidi

infine l’ombra delle sbarre

Come un traliccio lavorare in piombo

Stamparsi

sull’imbiancata parete

Di fronte al letto fatto di tre assi,

E seppi che

in qualche luogo del mondo

Già rosseggiava la terribile alba di Dio.

Alle sei

scopammo le nostre celle,

Alle sette tutto era tranquillo:

Ma il fremito

di un’ala possente

Parve riempir la prigione,

Poiché il

Signore della Morte dal gelido fiato

Era entrato per uccidere.

Non passò

avvolto di purpureo fasto,

Né cavalcava un corsiero bianco al par di

luna.

Tre metri di

corda ed un asse scorrevole

Son tutto ciò che occorre per la forca:

Così con la

corda dell’obbrobrio venne l’Araldo

Per compiere la sua opera segreta.

Eravamo come

gente che in una palude

Di sozza tenebra brancoli:

Non osammo

alitare una preghiera

O dare sfogo all’angoscia:

Qualcosa era

morto in ognuno di noi,

E ciò che era morto era la speranza.

La truce

giustizia dell’uomo segue il suo corso

E mai non devia:

Abbatte il

debole, abbatte il forte

Con il suo passo semina la morte:

Con tallone

di ferro schiaccia il forte,

Il mostruoso parricida!

Aspettavamo

il battere delle otto

Con la lingua ispessita dalla sete:

Poiché alle

otto batte il destino

Che d’un uomo fa un maledetto,

E il destino

si serve d’un nodo scorsoio

Tanto per il migliore che per il peggiore.

Tanto per il migliore che per il peggiore.

Non potevamo

fare altro

Che attendere il segno imminente:

Come cose di

pietra in una valle sperduta

Sedevamo immobili e muti;

ma il cuore d’ognuno

dava battiti rapidi e cupi,

Come su un

tamburo un demente.

Con un colpo

improvviso l’orologio della prigione

Percosse l’aria fremente,

E dal carcere

intero eruppe un gemito

Di disperazione impotente,

Simile al

grido che odono le paludi sgomente

Dalla tana di un lebbroso.

E come si

vedono le più spaventevoli cose

Nel cristallo d’un sogno,

Vedemmo la

corda di canapa oleosa

Appesa alla trave nera

E udimmo la

preghiera

Che il laccio del boia in un urlo strozzò.

Tutto il

dolore che lo lacerò

Fino a strappargli quell’amaro grido,

E i furiosi

rimpianti, i sudori di sangue,

Nessuno al pari di me li poté capire:

Poiché colui

che vive più di una vita

Più di una morte deve morire.

IV

Non si va in

cappella il giorno

In cui

impiccano un uomo:

Il cappellano

ha troppo male al cuore,

O sul suo

volto c’è troppo pallore,

O nei suoi

occhi sono scritte cose

Che nessuno

deve vedere.

Così ci

tennero rinchiusi fin quasi a mezzogiorno,

Poi suonarono

la campana,

E con le loro

chiavi tintinnanti i guardiani

Aprirono le

celle intente in ascolto,

E noi

scendemmo pesantemente le scale di ferro,

sbucando ognuno

dal suo isolato inferno.

Uscimmo nella

dolce aria di Dio,

Ma non al

modo consueto:

La faccia

dell’uno sbiancata dalla paura,

La faccia

dell’altro era grigia,

Ed io non

vidi mai uomini tristi guardare

Così

intensamente la luce.

Uomini tristi

non vidi mai che guardassero

Con sì

intensa pupilla

La breve

tenda azzurra

Che noi

reclusi chiamavamo cielo,

E la nuvola

spensierata che in alto passava

In lieta

libertà.

Ma v’erano

alcuni tra noi

Che a testa

bassa incedevano,

Ben sapendo

che, se ognuno avesse ciò che si merita,

Sarebbe

toccato a loro morire:

Egli aveva

soltanto ucciso una cosa vivente

Essi ciò che

era già morto.

Poiché chi

pecca una seconda volta

Desta

un’anima morta al patimento,

La trae dal

macchiato sudario

E la fa

sanguinare nuovamente,

Sanguinare la

fa con grosse gocce di sangue,

E la fa

sanguinare vanamente!

Come scimmie

o pagliacci, in mostruoso costume

Di storte

frecce stellato,

Silenziosamente

andavamo muovendoci in cerchio,

Intorno al

cortile di sdrucciolevole asfalto;

Silenziosamente

andavamo muovendoci in cerchio

E nessuno

diceva una parola.

Silenziosamente

andavamo muovendoci in cerchio,

E nella

svuotata mente d’ognuno

Il ricordo di

cose terribili

Irrompeva

come un terribile vento:

Dinanzi a

ognuno incedeva l’Orrore

E dietro strisciava

il Terrore.

Tronfi i

guardiani andavan su e giù,

Vigilando il

loro armento di bruti;

Indossavano

uniformi nuove fiammanti,

I loro panni

domenicali,

Ma noi

capimmo a quale lavoro avessero atteso,

Dalla calce

che avevano sugli stivali.

Dove larga poc’anzi

una tomba s’apriva,

Non c’era più

tomba alcuna:

Solo una

striscia di terra smossa e di sabbia

Lungo

l’orrendo muro del carcere,

E un piccolo

mucchio di calce ardente

Affinché

l’uomo avesse un sudario.

Ed ha invero

un sudario, il disgraziato,

Quale pochi

possono pretendere:

Ben giù,

sotto un cortile di prigione,

Ignudo per

maggiore sua vergogna,

Giace, con le

catene ad ambo i piedi,

Avviluppato

in lenzuolo di fiamma!

E senza posa

la calce ardente

Rode le carni

e le ossa,

Rode le

fragili ossa di notte,

Le teneri

carne di giorno:

Rode ora le

carni, ora le ossa,

Ma sempre

rode il cuore.

Per tre

lunghi anni non semineranno

Né

pianteranno laggiù:

Per tre

lunghi anni il sito maledetto

Sarà sterile

e nudo,

E guarderà

l’attonito cielo

Con uno

sguardo privo di rimproveri.

Secondo loro,

un cuore d’omicida

Corromperebbe

ogni semplice seme che venisse deposto.

Non è vero!

La buona terra di Dio

E’ più buona

di quanto gli uomini non sappiano,

E la rosa

rossa si schiuderebbe semplicemente più rossa,

La rosa bianca

più bianca.

Dalla sua

bocca una rosa vermiglia,

Dal suo cuore

una bianca!

Perché chi

può dire per quali vie misteriose

Cristo riveli

la sua volontà,

Se l’arido

bastone del romeo

Fiorì al

cospetto del grande pontefice?

Ma né la

lattea rosa, né la rossa

Possono

fiorire in aria di prigione:

Ciottolo,

coccio, selce,

Ecco che cosa

ci danno:

Poiché si sa

che i fiori talvolta guariscono

La

disperazione dell’uomo.

Così né la

rosa rossa come vino né la bianca

Si

sfoglieranno mai petalo a petalo

Su quella striscia

di terra e di sabbia

Lungo

l’orrendo muro del carcere,

Per dire a

coloro che camminano per il cortile

Che il

Figliuolo di Dio morì per tutti.

Ma benché

l’orrendo muro del carcere

Ancora da

ogni parte lo rinserri,

E uno spirito

non possa errare la notte

Se da catene

è avvinto,

Né possa far

altro che piangere

Se giace in

così empio recinto.

E’ in pace il

disgraziato,

E’ in pace, o

quanto prima lo sarà:

Più non lo fa

impazzire cosa alcuna,

Né il Terrore

s’aggira in pieno giorno,

Poiché la

buia terra dove giace

Non ha sole

né luna.

L’hanno

impiccato come s’impicca una bestia:

Non hanno

nemmeno suonato

Un funebre

rintocco che avrebbe potuto

Calmare la

sua anima atterrita

Ma in fretta

e furia via l’hanno portato

E nascosto in

una buca.

L’han

spogliato dell’abito di tela

E abbandonato

alle mosche:

Han deriso la

gola paonazza ed enfiata,

Gli occhi

vitrei e sbarrati:

Con alte risa

hanno ammucchiato il sudario

In cui riposa

il loro condannato.

Il cappellano

non s’inginocchierebbe a pregare

Presso la sua

disonorata tomba,

Né la

segnerebbe con quella croce benedetta

Che Cristo

diede per i peccatori,

Perché l’uomo

era uno di coloro

Che Cristo

venne a salvare.

Ma non

importa: egli è semplicemente giunto

Allo sbocco

prefisso della vita:

E lacrime

d’estranei riempiranno per lui

L’urna della

Pietà da lungo infranta,

Perché lo

piangeranno i reietti,

E i reietti

piangono sempre.

V

Io non so se le leggi abbian ragione,

Io non so se le leggi abbian ragione,

O se le leggi

abbian torto;

Tutto ciò che

sappiamo, qui in prigione,

E’ che le

mura sono forti

E che ogni

giorno è simile ad un anno,

Un anno in

cui i gironi sono lunghi.

Ma questo so:

che ogni legge

Dagli uomini

fatta per l’uomo,

Fin dalla

prima volta che un uomo tolse la vita al fratello

Ed ebbe

inizio un mondo di triste travaglio,

Disperde il

grano e conserva la pula

Con un

pessimo vaglio.

Anche questo

io so – e sarebbe bene

Se tutti lo

potessero sapere –

Che ogni

prigione costruita dagli uomini

Con mattoni

di infamia è costruita,

E munita di

sbarre affinché Cristo non abbia a vedere

Come gli

uomini mutilano i loro fratelli.

Con sbarre

oscuran la graziosa luna

E accecano il

buon sole:

E fanno bene

a nascondere il loro inferno,

Perché vi

avvengono cose

Che né il

Figlio di Dio né il figlio dell’uomo

Dovrebbero

vedere giammai.

Le più vili

azioni come erbe velenose

Prosperano

nell’aria della prigione;

Solo quanto

di buono vi è nell’uomo

Vi si guasta

e intristisce:

La pallida

Angoscia sta al pesante portone

Ed è

guardiana la Disperazione.

Ché fan

patire la fame al bimbetto spaurito

Fin che dì e

notte piange,

E frustano il

debole, sferzano l’idiota,

Beffano il

vecchio dai capelli grigi,

E alcuni

impazziscono, e tutti diventan cattivi

E nessuno può

dire una parola.

Ogni angusta

cella nella quale abitiamo

E’ una sozza

e buia latrina;

Il fetido

fiato della Morte vivente

Soffoca ogni

finestra a inferriata;

E tutto,

fuorché il Desiderio, si sbriciola in polvere

Nella

macchina dell’Umanità.

L’acqua

salmastra che da noi si beve

Fluisce densa

di schifosa melma,

L’amaro pane

che ci pesano con le loro bilance

E’ pieno di

gesso e di calce,

e il Sonno

non si stende, ma cammina

Sbarrando gli

occhi e lancia grida al tempo.

Ma sebbene la

magra Fame e la livida Sete

Come l’aspide

e la vipera si diano battaglia,

Poco curiamo

del vitto del carcere:

Ciò che

davvero ci agghiaccia ed uccide

E’ che ogni

pietra alzata nel corso del giorno

Diventa poi

di notte il nostro cuore.

Sempre con la

mezzanotte nel cuore

E nella cella

il crepuscolo,

Giriamo la

manovella, sfilacciamo la corda,

Ognuno nel

suo inferno separato,

E assai più

spaventevole è il silenzio

Che il suono

d’una bronzea campana.

E mai non si

avvicina voce umana

Per dire una

parola di bontà:

L’occhi che

guarda traverso la porta

E’ duro e

senza pietà:

E da tutti

dimenticati andiamo sempre più imputridendo,

Nell’anima e

nel corpo rovinati.

Così arrugginiamo

la ferrea catena della Vita,

Degradati e

soli:

Alcuni

maledicono, altri piangono,

Altri non

danno lamenti:

Ma le eterni

leggi di Dio sono clementi

E spezzano il

cuore di pietra.

Ed ogni cuore

umano che si spezza

In cella od

in cortile di prigione

E’ come il

vaso infranto che largì

Il suo tesoro

al Signore

E nell’immonda

casa del lebbroso

Sparse un

olezzo di nardo prezioso.

Ah, beati

coloro il cui cuore può infrangersi

E conquistare

la pace del perdono!

Come

altrimenti potrebbe l’uomo raddrizzare le sue vie

E l’anima

mondare dal peccato?

Come, se non

per il varco d’un cuore spezzato,

Cristo

Signore in lui potrebbe entrare?

E l’uomo

dalla gola paonazza ed enfiata,

Dai vitrei

occhi sbarrati,

Le mani sante

attende che portarono

Il ladro in

paradiso:

Poiché il

Signore non sprezza

Un cuore

infranto e contrito.

L’uomo in

rosso che interpreta la Legge

Gli concesse

tre settimane di vita,

Tre brevi settimane

per guarire

L’anima dal

suo intimo conflitto

E per lavare

da ogni macchia di sangue

La mano che

aveva impugnato il coltello.

E con lacrime

di sangue egli deterse la mano,

La mano che

aveva stretto la lama d’acciaio:

Poiché soltanto

il sangue può il sangue lavare,

E soltanto le

lacrime sanare:

E la rossa

macchia che già fu di Caino

Divenne il

nìveo sigillo di Cristo.

VI

Nel carcere

di Reading presso la città

V’è una fossa

d’infamia,

E là giace

uno sventurato

Roso da denti

di fiamma:

Il bruciante

sudario è avviluppato.

E sopra la

sua tomba non v’è nome.

Là, fin che

Cristo chiami fuori i morti,

In silenzio

lasciatelo dormire:

Inutile

sprecare sciocche lacrime

O trarre vani

sospiri:

Quell’uomo

aveva ucciso ciò che amava,

E quindi

doveva morire.

Ed ogni uomo

uccide ciò che ama,

Lo intendano

tutti:

Lo fanno

alcuni con bieco sguardo

Ed altri con

parole carezzevoli,

Il vile con

un bacio,

il prode con

la spada!

C.3.3.

..........................................................................................................................

- disegni e immagini: fonte Internet appartenenti ai legittimi proprietari

Un omaggio a Wilde

RispondiEliminastupendo

RispondiEliminaun'opera di una forza unica. oggi più attuale che mai.

RispondiElimina